日本海における生物ポンプによって駆動されるPCB蓄積

三層トラップ:日本海における生物ポンプによって駆動される同族体特異的PCB蓄積

【研究のポイント】

・中間水層(100~600 m)で溶解態PCB濃度が最大となる。

・溶解態のCB101およびCB153は、CB28およびCB180よりも蓄積ポテンシャルが高い。

・粒子への捕捉(スカベンジング)と再鉱化が、高塩素同系体の隔離を促進する。

・本モデルは他の半閉鎖海域にも適用可能であり、気候変動下での評価にも有用である。

【研究の概要】

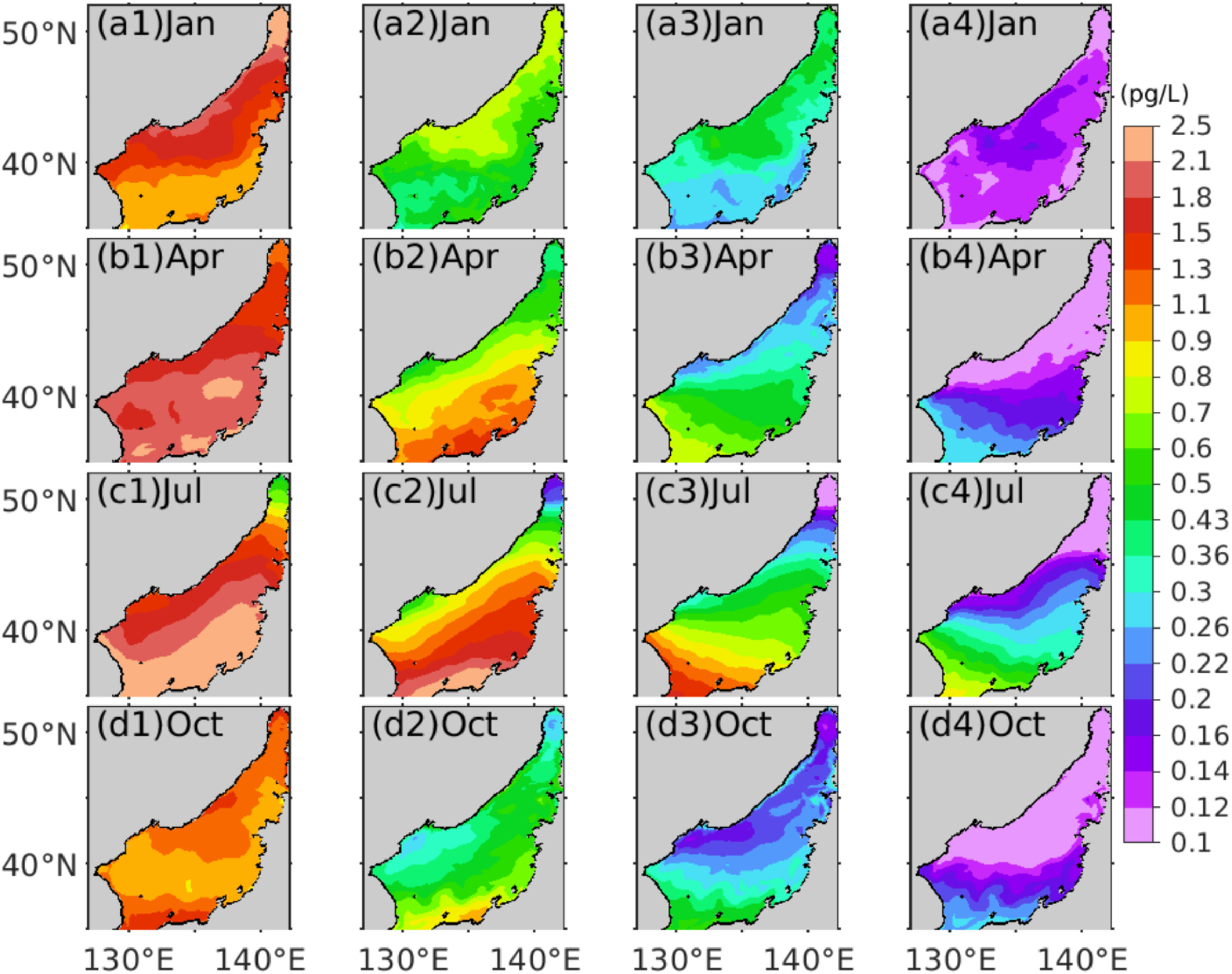

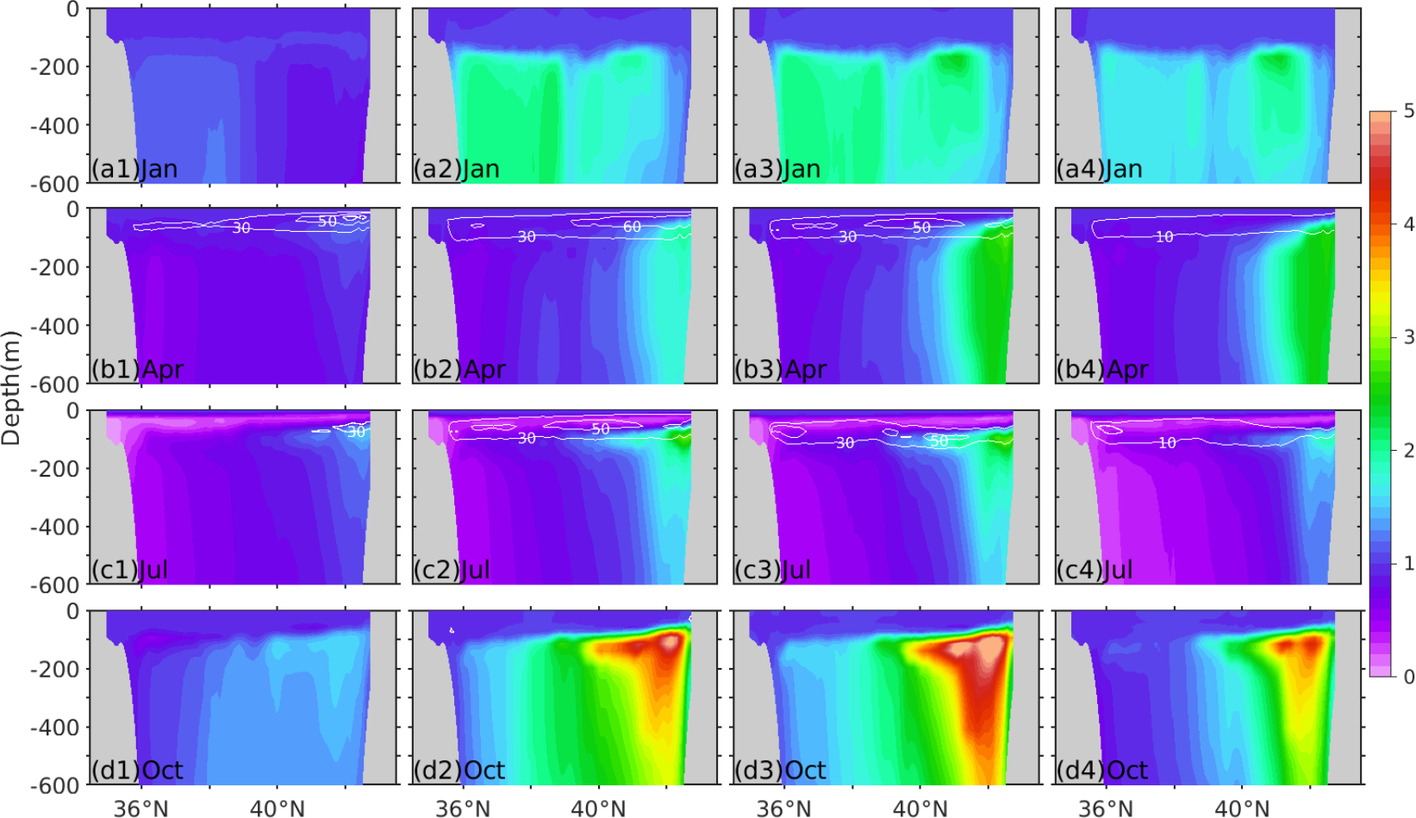

日本海を対象とした3次元モデルは、溶解態PCBが中間水層(100~600 m)で最大となる三層の鉛直構造を示した。CB28は最も高濃度であり、CB180は最も低濃度であるが、CB153とCB101は表層直下で最も濃縮される。高塩素同系体は春季のプランクトンブルーム時に粒子に捕捉され沈降し、その後の再鉱化過程が中間層の高濃度を維持する。したがって、成層化した半閉鎖海域では生物ポンプが高塩素化PCBを中間深度に濃縮する。本モデルは他の半閉鎖海域にも適用可能である。

持続性有機汚染物質(POPs)、特にポリ塩化ビフェニル(PCB)は、極めて安定で有毒かつ長距離輸送能力を持つ合成化学物質である。これらは生物親和性と疎水性を有し、海洋中に広く残留する。プランクトンや粒子、食物網を通じて生物濃縮および生物蓄積を引き起こし、微量の溶解態PCBであっても生態系や人間の健康に長期的なリスクをもたらす。

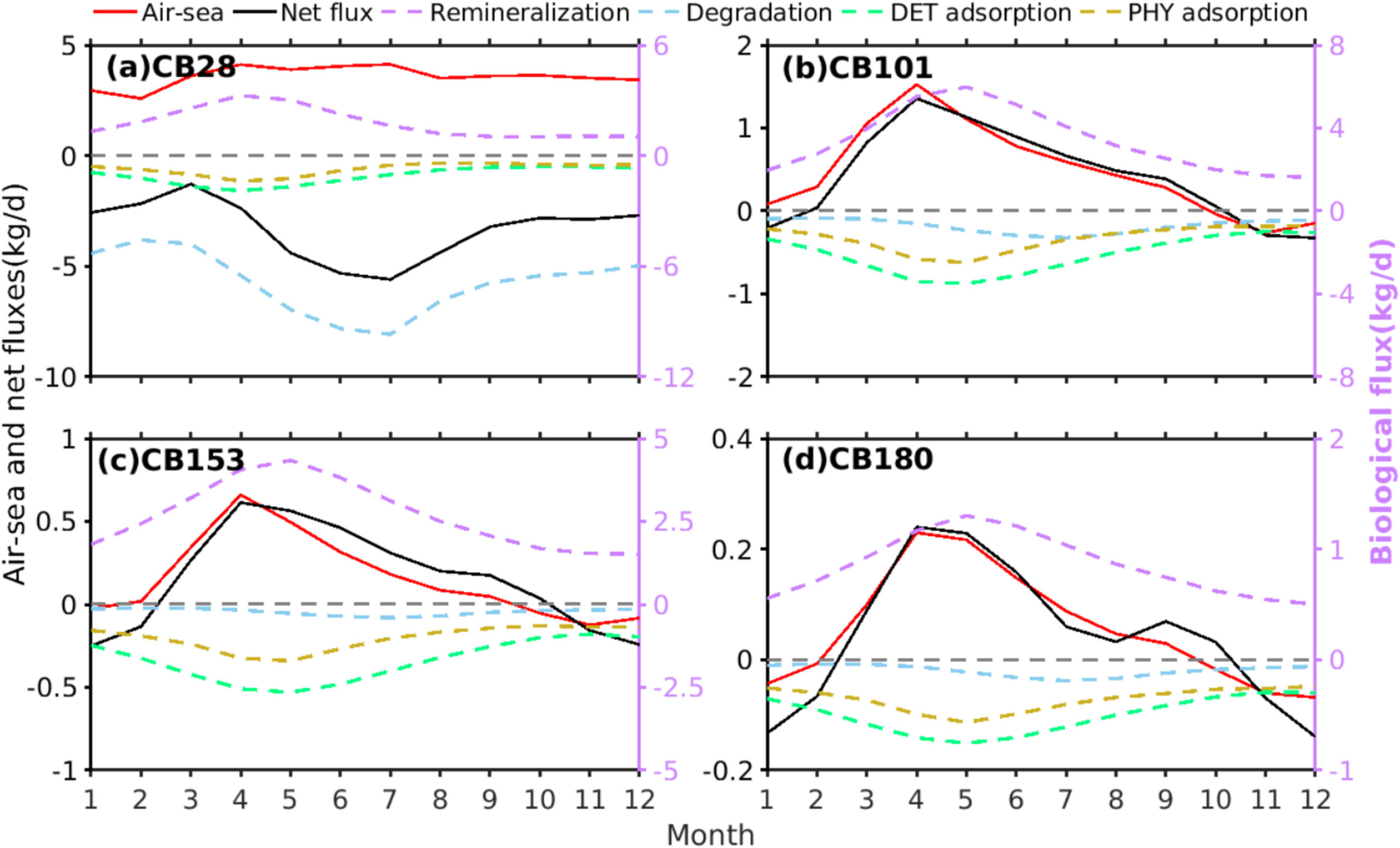

本研究は、日本海の中間水における同系体別PCB蓄積が、同系体特異的な大気–海面交換、粒子への吸着(スカベンジング)、および再鉱化フラックスの相互作用に起因することを示す。春季における植物プランクトンやデトリタスによる粒子へのスカベンジングが表層付近の粒子にPCBを負荷し、これらの粒子が温躍層を通じて継続的に沈降し、夏季の浅い混合層下で再鉱化される過程が中間水へのPCB蓄積をもたらす。生じた再鉱化フラックスはPCBを表層下の溶解態プールへ注入し、冬季の混合だけでは説明できない中間層の濃度最大を形成する。CB28、CB101、CB153、CB180の季節・空間分布、蓄積係数および生地球化学的フラックス収支を定量化した結果、CB153が中間層で最も濃縮されやすく、CB28が最も濃縮されにくいことを示した(CB28は大気からの供給が大きいにもかかわらず)。

本研究の示唆は三点ある。第一に、顕著な表層下濃度の最大化は、中層および底層近傍の生物の曝露ポテンシャルを高めるため、種レベルのリスク評価には表層下モニタリングと生物濃縮モデルの連携が必要である。第二に、地球温暖化に伴う夏季成層の強化はPCB蓄積に対して相反する効果をもたらす可能性がある。すなわち、混合層の浅化は冬季の混合を弱めてPCBを温躍層下に閉じ込め、中間水の濃縮を促進する一方で、栄養塩供給の減少は植物プランクトンおよび粒子の輸出を抑制し、生物ポンプを弱め、表層下へのPCB供給を減少させうる。第三に、外部水交換が制限された半閉鎖盆地において、季節的ブルーム駆動の粒子輸出と同系体特異的な再鉱化が合流するという枠組みは、他の閉鎖海やフィヨルドにおける汚染物質循環の理解と予測に応用可能なモデルを提供する。

参考 URL1: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X2501272X

論文情報

Three-layer trap: Congener-specific PCBs accumulation driven by the biological pump in the Sea of Japan,

Min Yang, Xinyu Guo, Junyong Zheng, Yasumasa Miyazawa,

Marine Pollution Bulletin,

Volume 222, Part 2, 2026, 118796, ISSN 0025-326X,

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.118796.

助成金等

- Scientific Research Fund of the Second Institute of Oceanography, MNR (grant no. JB2503)

- Moonshot Research and Development Program (Grant Number JPNP18016)

- New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

図表等

-

表層溶解態PCB濃度の水平分布

表層溶解態濃度の水平分布:(a1–d1)CB28、(a2–d2)CB101、(a3–d3)CB153、(a4–d4)CB180。

credit : 郭 新宇(愛媛大学)

Usage Restriction : 使用許可を得てください -

131°E断面に沿ったPCBの蓄積係数の鉛直分布

131°E断面に沿った(a1–d1)CB28、(a2–d2)CB101、(a3–d3)CB153、(a4–d4)CB180の蓄積係数(無次元)の鉛直分布。白実線は各グリッドにおける溶解態PCBの再鉱化フラックス(µg d⁻¹)を示す。

credit : 郭 新宇(愛媛大学)

Usage Restriction : 使用許可を得てください -

海水中の溶解態PCBに関わる流入および流出フラックスの時系列変化

海水中の溶解態(a)CB28、(b)CB101、(c)CB153、(d)CB180の流入・流出フラックスの時系列変化。フラックスは日本海全域を積分して算出した。赤実線は大気–海洋交換フラックス(左軸)を、破線は生物過程フラックスを示し、植物プランクトン吸着(茶)、デトリタス吸着(緑)、デトリタス再鉱化(紫)が含まれる(右軸)。黒実線は溶解態PCBの正味フラックス(左軸)、シアン破線は溶解態PCBの自己分解フラックス(右軸)を表す。正のフラックスは海水中の溶解態PCB濃度を増加させると定義している。“PHY”は植物プランクトン、“DET”はデトリタスを示す。

credit : 郭 新宇(愛媛大学)

Usage Restriction : 使用許可を得てください

問い合わせ先

氏名 : 郭 新宇

電話 : 089-927-9824

E-mail : guo.xinyu.mz@ehime-u.ac.jp

所属 : 愛媛大学沿岸環境科学研究センター